Dum Dum Girls @ Spazio211 03/04/2012 _ Il nostro (altro) concerto

Dai Sea, raccontaci un’Astoria! Va bene, ma solo perché è da lì che devo cominciare questo resoconto sulle Dum Dum Girls a Torino. C’era una volta l’Astoria, appunto, e a quanto pare c’é ancora. Ma che fatica! Partito senza essere pronto con un live dei Cults dirottato all’Hiroshima, poi un paio di concerti cancellati quasi sul traguardo (Is Tropical e Summer Camp, se non ricordo male), e infine un altro pacco di imprevisti con lo spostamento allo Spazio di quest’altro show (e forse anche altri, immagino): se sulla carta le intenzioni del locale di San Salvario erano più che lusinghiere, i tanti errori della prima stagione non possono che aver raffreddato gli entusiasmi. Non è mai decollata la programmazione, sempre molto attenta alla novità straniera ma incapace di regalare nomi davvero forti (sempre artisti esordienti e scommesse ancora tutte da vincere, tranne forse i Black Lips, che pure non sono la mia tazza di the), e ha soprattutto influito in negativo la dimensione della sala concerti e la sua collocazione underground (un grosso scantinato in pratica, davvero angusto per ospitare band di un certo rispetto). Nonostante le premesse, insomma, l’Astoria non ha saputo rappresentare il salto di qualità per una città che, dopo i fasti di Studio2, Big Club, Barrumba ed Hiroshima, e con lo Spazio ormai condannato ad un sempre più nero anonimato (e quando capitano belle serate – tipo quella di tre giorni fa con gli Obits di Rick Froberg – si scade nella figuraccia con trenta/quaranta spettatori malcontati), si sta ritrovando sempre più a secco di validi concerti di musica alternativa.

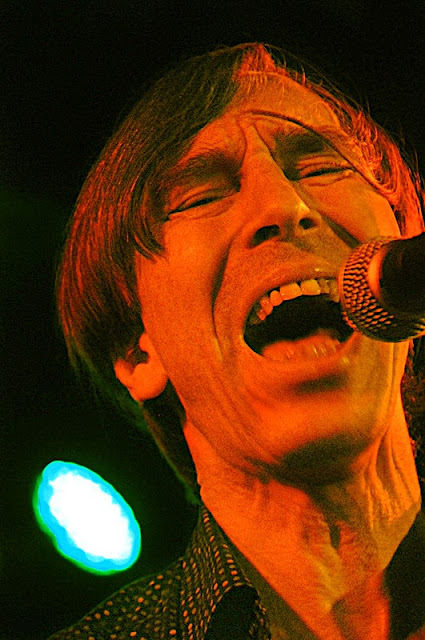

Tutta questa lunga disquisizione/lamentela quasi per non parlare della già citata tappa cittadina delle Dum Dum Girls. Non perché si sia trattato di un live particolarmente scialbo (come avevo temuto) o dannatamente breve (come quello della cantante Dee Dee con il marito Brandon Welchez, lo scorso anno), ma proprio per quel carattere da “senza infamia e senza lode” che ha quasi inevitabilmente espresso. Per una volta devo confessare di aver fatto poca attenzione alla parte musicale. Canzoni che mai mi sognerei di etichettare come garage, ma che pure sono scivolate via senza risultare sgradevoli (alcune, in realtà, niente male, tipo la loro classica ‘He Gets Me High’ o l’apprezzabile cover di ‘Sight of You’ dei Pale Saints); una buona convinzione da parte di tutte le musiciste (la batterista dagli occhi a mandorla resta la migliore del lotto) e soprattutto gran sfoggio d’avvenenza, con sugli scudi la nuova bassista Malia James (che rimpiazza quella storica con i capelli rossi) e proprio la diva Dee Dee, da me ritenuta praticamente insignificante fino a questo show per poi venire completamente riabilitata dopo un’ora abbondante trascorsa a quaranta centimetri da lei e dal suo bellissimo caschetto. Intendiamoci, non di un fenomeno si tratta: con la chitarra è parsa bravina, ma niente più, mentre la sua prova vocale è risultata tutto fuorché indimenticabile. Ci sta, in un genere sulla carta più aggressivo (sulla carta eh) e più suonato non è così fondamentale il cantato. L’apparire si è ritagliato allora quasi naturalmente il grosso dello spazio e delle attenzioni, e per una volta si è trattato di un risvolto anche divertente. Hanno fatto la loro figura da attrici brave e consumate queste Dum Dum Girls, e tanto basta a promuoverle tra le cose migliori passate a Torino in una stagione desolante. Per il resto, non credo ci sia in giro qualcuno così pazzo da pretendere che siano proprio loro a salvare il rock. Quindi bene così, sperando che al prossimo giro si possa davvero raccontare tutta un’altra Astoria…

SETLIST: ‘He Gets Me High’, ‘Catholicked’, ‘I Will Be’, ‘Wasting Away’, ‘Rest of Our Lives’, ‘Bedroom Eyes’, ‘Bhang Bhang, I’m a Burnout’, ‘Jail La La’, ‘Always Looking’, ‘Hold Your Hand’, ‘I Got Nothing’, ‘Sight of You’; ENCORE: ‘Coming Down’.