E tutti i mostri saranno uccisi… _Letture

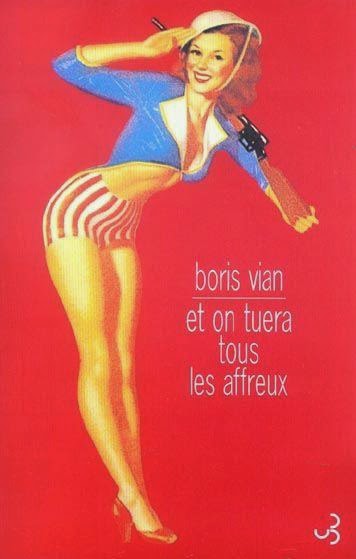

Se il Boris Vian privo di maschere è pura poesia surrealista, quello travestito da Vernon Sullivan è un’appassionata macchietta persa nella sua stanza degli hobby. Lo diceva il provocatorio “Sputerò sulle vostre tombe”, schiaffone poderoso alla morale dell’epoca camuffato da noir espressionista, di una violenza a tratti intollerabile. Lo dice, a maggior ragione, questo che dei romanzetti americani di Vian è il terzo e – pare – il più svagato e sfarfallante. Da dimenticare le atmosfere magiche e inquietanti dei suoi capolavori: qui il grande artista francese impazza in piena licenza in quello che ha tutta l’aria di un fumettone, a mezza costa tra hard-boiled enfatico e parodia dello spionaggio pop à la Ian Fleming. Non certo tra le sue pagine migliori, così infarcito di ingenuità sci-fi che oggi fanno sorridere, ma agevolato nel contempo da un tono scanzonato e un ritmo agile che ne fanno una lettura epidermica e alquanto divertente. Certo, se non andate matti per il pastiche dei suddetti generi e non rientrate tra i completasti di Boris Vian, potete tranquillamente farne a meno.

Rock Bailey è una specie di Adone nerboruto nemmeno ventenne e ancora vergine per scelta, corteggiato suo malgrado in maniera molesta da qualsiasi essere femminile incroci sulla sua strada. Nel suo presente di beato nullafacente, equamente ripartito tra la palestra e le serate al bar con gli amici, irrompe tuttavia una serie di accadimenti avventurosi assai meno piacevoli che mandare in bianco qualche bella fanciulla. Si parte con uno strano rapimento a sfondo procreativo (!), e poco oltre già ci scappa il primo morto. Così sarà inevitabile, per lui e i suoi sodali, mettersi a “giocare un po’ ai detective”, anche se “i film di Bogart hanno insegnato che in quel mestiere se ne prendono più spesso sulla pera che viceversa”. Seguono mirabolanti svolgimenti, tra indagini costruite sulla base di geniali intuizioni, sparatorie alla Tarantino e belle scariche improvvise (all’inizio, poi sempre meno) di ultraviolenza, impartite magari da sadiche vamp fatalone come in ogni film di Russ Meyer che si rispetti. Una perfetta catena di rose con tanto di spine, insomma, fino alla scoperta che a capo dell’organizzazione dei “cattivi” vi è il fantomatico dottor Schutz, scienziato pazzo come da più classica tradizione letteraria e cinematografica, ripugnato dalla bruttezza in ogni sua forma e persuaso dalla necessità di cancellarla ad ogni costo (da qui il titolo-slogan “Et on tuera tous les affreux” reso meglio in quanto a spirito dalla prima traduzione, “E uccideremo tutti i racchioni”, che non da quella più recente, “E tutti i mostri saranno uccisi”). Si tratta in realtà di un “esteta” che gioca sporco ed è interessato a creare in laboratorio, allevare e condizionare, soggetti in grado di far breccia presso le masse, stregare l’opinione pubblica ed esercitare la propria influenza a livello di governi. Tutto è comunque destinato “a finire in vacca”, come sostiene con la consueta schiettezza il protagonista nelle battute conclusive. Schutz a quanto pare ha già uomini nelle alte sfere anche se un’ombra, proprio in chiusura, rimane: un ultimo esperimento rivela che la bellezza da laboratorio ha comunque bisogno della bruttezza più oscena per funzionare. E allora forse i propositi di pulizia estetica sull’umanità saranno destinati all’inesorabile fallimento e i famigerati racchioni troveranno spazio, ragion d’essere e – perché no – scampoli di successo anche in futuro.

Riecco Boris Vian nei panni dell’incontenibile alias Vernon Sullivan, leggero e persino frivolo quanto si vuole ma non privo di spunti spassosi, riflessioni caustiche su tanti falsi miti della contemporaneità e pagine scritte ancora con quel tocco da autentico virtuoso della parola (e della lingua). A convincere, in questo romanzo minore, è l’attualità dello sguardo, la grandissima ironia e confidenza nella voce narrante dell’aitante eroe, chiamato a raccontare le proprie disavventure con fare brillante e disincantato, un piglio nell’insieme davvero modernissimo. Rispetto al di poco precedente “Sputerò sulle vostre tombe” c’è meno provocazione gratuita è più divertissement a tutto tondo, per una lettura comunque agile e divertente da un grande autore in evidente licenza. Vian vi ricerca infatti un’occasione per dilettarsi con i cliché di un genere, il giallo, costretto a svoltare presto in maniera alquanto brusca verso l’hard-boiled, quindi verso la fantascienza surreale (e non poteva andare altrimenti) e grottesca, condita da una buona dose di (inoffensiva, perlopiù) satira di costume. Intorno a metà strada una nuova virata, optando per una sorta di versione fumetto di Ian Fleming e del suo James Bond, con uno spionaggio caricaturale che mette amabilmente alla berlina tanti dei luoghi comuni di romanzi siffatti e dei loro personaggi, a cominciare dall’appeal irresistibile del protagonista, opportunamente controbilanciato dalla sua assurda ossessione per la castità e la perfetta forma fisica. Non meno significativa l’esaltazione (evidentemente ironica) del cameratismo, della complicità e dell’amicizia virile, offerta in contrapposizione sessista (sempre in chiave umoristica però) ad un universo femminile popolato di evanescenti sciacquette e eserciti di amazzoni-cloni, tanto avvenenti quanto votate alla ninfomania brada. Il finale sfocia in una fantapolitica (su delicati temi come l’eugenetica e la “razza”, ancora lei) che sarà strampalata quanto si vuole ma anche in evidente anticipo sui tempi se, quando il testo è stato scritto (il 1948, incredibile!), erano ben lungi dall’affermarsi non solo gli Obama, i Berluscones e i Renzi (con relativo culto dell’apparire) ma persino i Kennedy.

Una lettura insomma piacevole e non banale anche se resta indubbio che, in tante delle opere a proprio nome, Vian ha saputo fare decisamente di meglio.